【善美文化·汕尾文艺家】艺兴匠心技更新——省工艺美术师陈万景与他的艺术之路

( 2025-09-20 11:34:47)

艺兴匠心技更新

——省工艺美术师陈万景与他的艺术之路

他现系中国民间文艺家协会会员,中国手指画研究会常务理事,广东省工艺美术协会理事,广东省美术家协会会员,惠州市美术家协会理事,惠州市职业学院客座教授等,2016年被惠州市文联、惠州市民间文艺家协会授予“惠州市民间艺术大师”称号。他也是前届汕尾市美术家协会副主席。

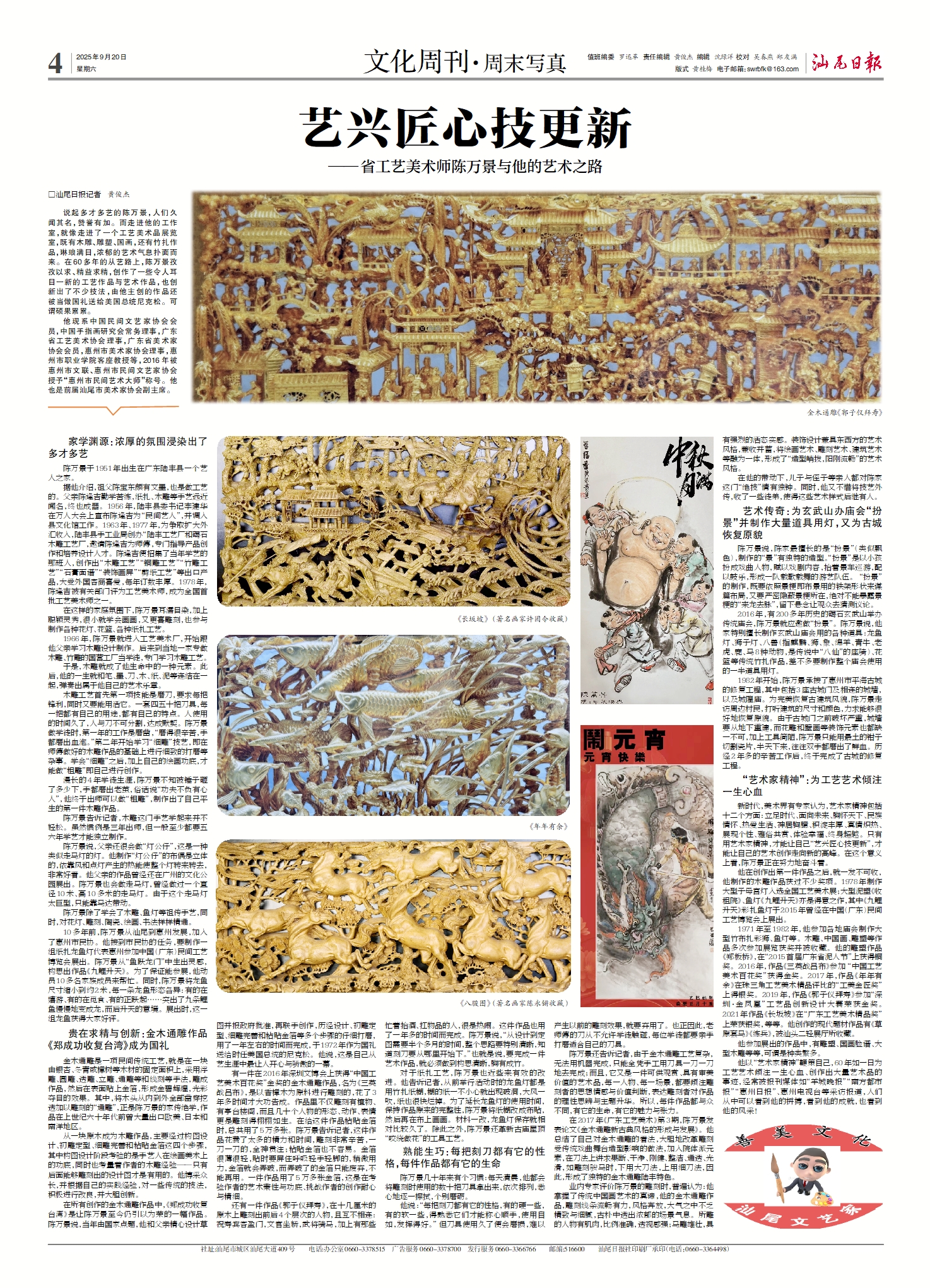

《长坂坡》 (著名画家许固令收藏)

家学渊源:浓厚的氛围浸染出了多才多艺

陈万景于1951年出生在广东陆丰县一个艺人之家。

据他介绍,祖父陈宝东颇有文墨,也是做工艺的。父亲陈逢吉勤学苦练,纸扎、木雕等手艺远近闻名,终也成器。1956年,陆丰县委书记李建华在万人大会上宣布陈逢吉为“民间艺人”,并调入县文化馆工作。1963年、1977年,为争取扩大外汇收入,陆丰县手工业局创办“陆丰工艺厂和碣石木雕工艺厂,邀请陈逢吉为师傅,专门指导产品创作和培养设计人才。陈逢吉便招集了当年学艺的那班人,创作出“木雕工艺”“铜雕工艺”“竹雕工艺”“石膏面谱”“装饰画屏”“剪纸工艺”等出口产品,大受外国客商喜爱,每年订数丰厚。1978年,陈逢吉被有关部门评为工艺美术师,成为全国首批工艺美术师之一。

在这样的家庭氛围下,陈万景耳濡目染,加上聪颖灵秀,很小就学会画画,又更喜雕刻,也参与制作各种花灯、花篮、各种纸扎工艺。

1966年,陈万景就进入工艺美术厂,开始跟他父亲学习木雕设计制作。后来到当地一家专做木雕、竹雕的国营工厂当学徒,专门学习木雕工艺。

于是,木雕就成了他生命中的一种元素。此后,他的一生就和笔、墨、刀、木、纸、泥等连结在一起,弹奏出属于他自己的艺术乐章。

木雕工艺首先第一项技能是磨刀,要求每把锋利,同时又要能用活它。一套四五十把刀具,每一把都有自己的用途,都有自己的特点。人使用的时间久了,人与刀不可分割,达成默契。陈万景做学徒时,第一年的工作是磨凿,“磨得很辛苦,手都磨出血泡。”第二年开始学习“细雕”技艺,即在师傅做好的木雕作品的基础上进行细致的打磨等杂事。学会“细雕”之后,加上自己的绘画功底,才能做“粗雕”即自己进行创作。

漫长的4年学徒生涯,陈万景不知被锤子砸了多少下,手都磨出老茧,俗话说“功夫不负有心人”,他终于出师可以做“粗雕”,制作出了自己平生的第一件木雕作品。

陈万景告诉记者,木雕这门手艺学起来并不轻松。虽然惯例是三年出师,但一般至少都要五六年学艺才能独立制作。

陈万景说,父亲还很会做“灯公仔”,这是一种类似走马灯的灯。他制作“灯公仔”的布偶是立体的,依靠风和点灯产生的热能使整个灯转来转去,非常好看。他父亲的作品曾经还在广州的文化公园展出。陈万景也会做走马灯,曾经做过一个直径10米、高10多米的走马灯。由于这个走马灯太巨型,只能靠马达带动。

陈万景除了学会了木雕、鱼灯等祖传手艺,同时,对花灯、雕刻、陶瓷、绘画、书法样样精通。

10多年前,陈万景从汕尾到惠州发展,加入了惠州市民协。他接到市民协的任务,要制作一组纸扎龙鱼灯代表惠州参加中国(广东)民间工艺博览会展出。陈万景从“鱼跃龙门”中生出灵感,构思出作品《九鲤升天》。为了保证能参展,他动员10多名家族成员来帮忙。同时,陈万景将龙鱼尺寸缩小到约2米,每一条龙鱼形态各异:有的在嬉游、有的在觅食、有的正跃起……突出了九条鲤鱼慢慢地变成龙,而后升天的意境。展出时,这一组龙鱼获得大家好评。

贵在求精与创新:金木通雕作品《郑成功收复台湾》成为国礼

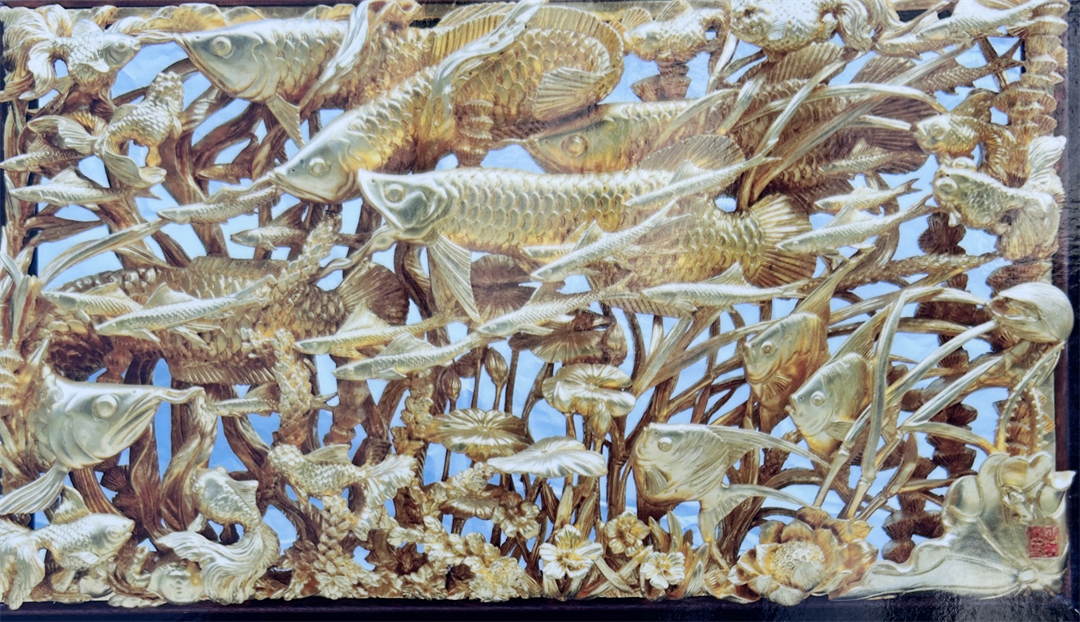

金木通雕是一项民间传统工艺,就是在一块由银杏、冬青或樟树等木材的固定面积上,采用浮雕、圆雕、透雕、立雕、通雕等和线刻等手法,雕成作品,然后在表面贴上金箔,形成金碧辉煌,光彩夺目的效果。其中,将木头从内到外全部凿穿挖透加以雕刻的“通雕”,正是陈万景的家传绝学,作品在上世纪六十年代前曾大量出口欧美、日本和南洋地区。

从一块原木成为木雕作品,主要经过构图设计、初雕定型、细雕完善和粘贴金箔这四个步骤,其中构图设计阶段考验的是手艺人在绘画美术上的功底,同时也考量着作者的木雕经验——只有后面能够雕刻出的设计图才是有用的。他博采众长,并根据自己的实践经验,对一些传统的技法,积极进行改良,并大胆创新。

在所有创作的金木通雕作品中,《郑成功收复台湾》是让陈万景至今仍引以为荣的一幅作品。陈万景说,当年由国家点题,他和父亲精心设计草图并报政府批准,再联手创作,历经设计、初雕定型、细雕完善和粘贴金箔等多个步骤的仔细打磨,用了一年左右的时间而完成,于1972年作为国礼送给时任美国总统的尼克松。他说,这是自己从艺生涯中最让人开心与骄傲的一幕。

有一件在2016年深圳文博会上获得“中国工艺美术百花奖”金奖的金木通雕作品,名为《三英战吕布》,是以香樟木为原料进行雕刻的,花了3年多时间才大功告成。作品里不仅雕刻有植物、有亭台楼阁,而且几十个人物的形态、动作、表情更是雕刻得栩栩如生。在给这件作品粘贴金箔时,总共用了5万多张。陈万景告诉记者,这件作品花费了太多的精力和时间,雕刻非常辛苦,一刀一刀的,全神贯注;粘贴金箔也不容易。金箔很薄很轻,贴时要屏住呼吸轻手轻脚的,稍微用力,金箔就会弄破,而弄破了的金箔只能废弃,不能再用。一件作品用了5万多张金箔,这是在考验作者的艺术秉性与功底、挑战作者的创作耐心与精细。

金木通雕《郭子仪拜寿》

还有一件作品《郭子仪拜寿》,在十几厘米的原木上雕刻出前后4个层次的人物,且互不相连:祝寿宾客盈门,文官坐轿,武将骑马,加上有那些忙着抬酒、扛物品的人,很是热闹。这件作品也用了一年多的时间而完成。陈万景说,“从设计到定图需要半个多月的时间,整个思路要特别清晰,知道刻刀要从哪里开始下。”也就是说,要完成一件艺术作品,就必须做到构思清晰,胸有成竹。

对于纸扎工艺,陈万景也近些来有效的改进。他告诉记者,从前举行活动时的龙鱼灯都是用竹扎纸糊,糊的纸一不小心就出现破洞,大风一吹,纸也很快烂掉。为了延长龙鱼灯的使用时间,保持作品原来的完整性,陈万景将纸糊改成布贴,然后再在布上画画。材料一改,龙鱼灯保存就相对比较久了。除此之外,陈万景还革新古庙屋顶“咬绕做花”的工具工艺。

熟能生巧:每把刻刀都有它的性格,每件作品都有它的生命

陈万景几十年来有个习惯:每天清晨,他都会将雕刻时使用的数十把刀具拿出来,依次排列,悉心地逐一擦拭,个别磨砺。

他说:“每把刻刀都有它的性格,有的硬一些,有的软一些,得熟悉它们才能称心顺手,使用自如,发挥得好。” 但刀具使用久了便会磨损,难以产生以前的雕刻效果,就要弃用了。也正因此,老师傅的刀从不允许学徒触碰,每位学徒都要亲手打磨适合自己的刀具。

陈万景还告诉记者,由于金木通雕工艺复杂,无法用机器完成,只能全凭手工用刀具一刀一刀地去完成;而且,它又是一件可供观赏、具有审美价值的艺术品,每一人物、每一场景,都要倾注雕刻者的思想情感与价值判断,表达雕刻者对作品的理性思辨与主题升华。所以,每件作品都与众不同,有它的生命,有它的魅力与张力。

在2017年《广东工艺美术》第3期,陈万景发表论文《金木通雕新古典风格的形成与发展》。他总结了自己对金木通雕的看法,大胆地改革雕刻受传统戏曲舞台造型影响的做法,加入院体派元素,在刀法上讲求果断、干净、刚健、整洁、通透、光滑,如雕刻骏马时,下用大刀法,上用细刀法,因此,形成了独特的金木通雕陆丰特色。

业内专家评价陈万景的雕刻时,普遍认为:他掌握了传统中国画艺术的真谛,他的金木通雕作品,雕刻线条流畅有力,风格奔放,大气之中不乏精致与细腻,古朴中透出浓郁的场景气息。所雕的人物有肌肉,比例准确,透视感强;马雕雄壮,具有强烈的活态实感。装饰设计兼具东西方的艺术风格,兼收并蓄,将绘画艺术、雕刻艺术、建筑艺术等融为一体,形成了“造型峭拔,阳刚流畅”的艺术风格。

在他的带动下,儿子与侄子等亲人都对陈家这门“绝技”情有独钟。同时,他又不惜将技艺外传,收了一些徒弟,使得这些艺术样式后继有人。

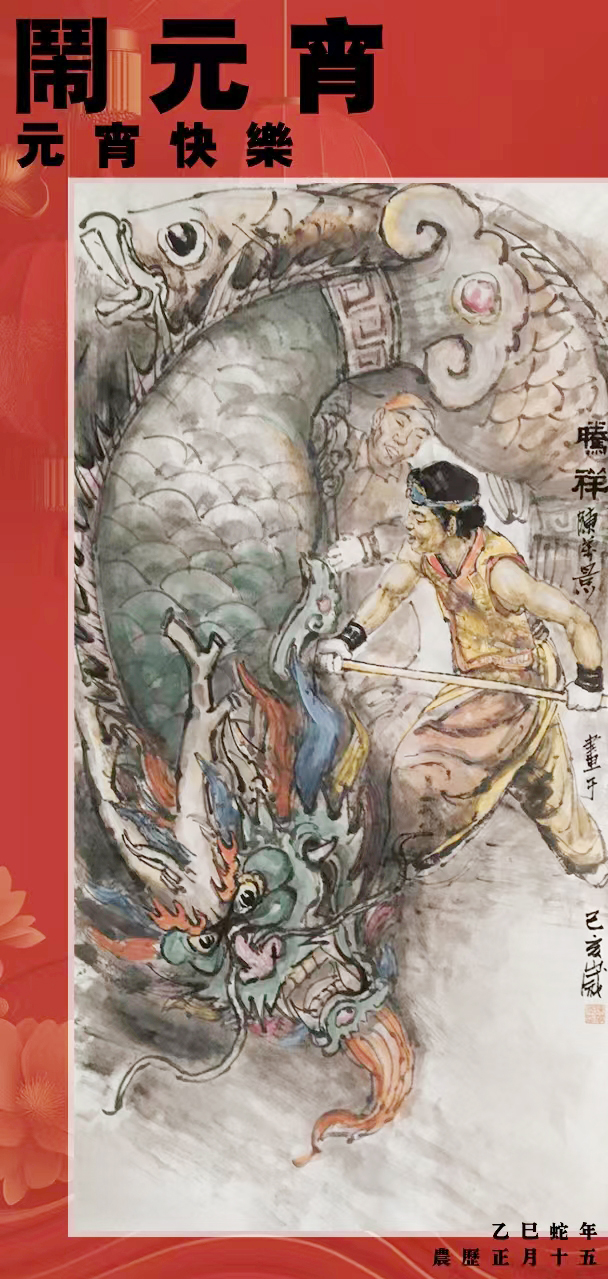

艺术传奇:为玄武山办庙会“扮景”并制作大量道具用灯,又为古城恢复原貌

陈万景说,陈家最擅长的是“扮景”(类似飘色),制作的“景”有独特的造型。“扮景”是以小孩扮成戏曲人物,赋以戏剧内容,抬着景车巡游,配以鼓乐,形成一队载歌载舞的游艺队伍。 “扮景”的制作,既要依照景梗即布景用的铁架形状来谋篇布局,又要严密隐蔽景梗所在,绝对不能暴露景梗的“来龙去脉”,留下悬念让观众去猜测议论。

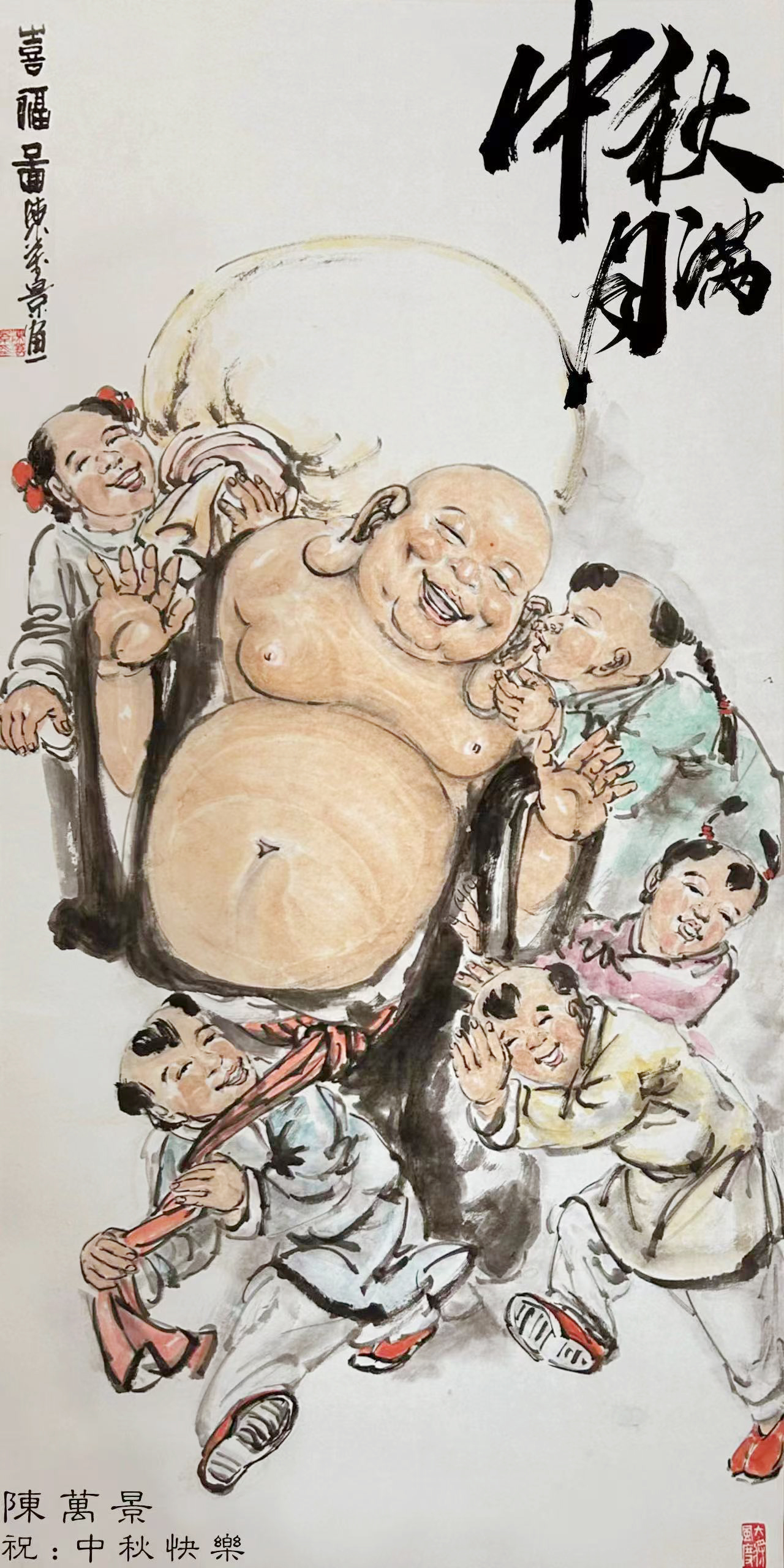

《八骏图》(著名画家陈永锵收藏)

2016年,有200多年历史的碣石玄武山举办传统庙会,陈万景就应邀做“扮景”。陈万景说,他家特别擅长制作玄武山庙会用的各种道具:龙鱼灯、狮子灯、八兽(指麒麟、狮、象、绵羊、青牛、老虎、鹿、马8种动物,是传说中“八仙”的座骑)、花篮等传统竹扎作品,差不多要制作整个庙会使用的一半道具用灯。

1982年开始,陈万景承接了惠州市平海古城的修复工程,其中包括3座古城门及相连的城墙,以及城隍庙。为完美恢复古建筑风貌,陈万景走访周边村民,打听建筑的尺寸和颜色,力求能够很好地恢复原貌。由于古城门之前破坏严重,城墙要从地下重建,而花雕和壁画等装饰元素也都缺一不可,加上工具简陋,陈万景只能用最土的钳子切割瓷片,半天下来,往往双手都磨出了鲜血。历经2年多的辛苦工作后,终于完成了古城的修复工程。

“艺术家精神”:为工艺艺术倾注一生心血

新时代,美术界有专家认为,艺术家精神包括十二个方面:立足时代、面向未来、胸怀天下、民族情怀、热爱生活、神居胸臆、积淀丰厚、真情炽热、展现个性、雅俗共赏、体验幸福、终身超越。只有用艺术家精神,才能让自己“艺兴匠心技更新”,才能让自己的艺术创作走向新的高峰。在这个意义上看,陈万景正在努力地奋斗着。

他在创作出第一件作品之后,就一发不可收,他制作的木雕作品获过不少奖项。1978年制作大型子母宫灯入选全国工艺美术展;大型泥塑《收租院》、鱼灯《九鲤升天》亦是得意之作,其中《九鲤升天》彩扎鱼灯于2015年曾经在中国(广东)民间工艺博览会上展出。

《年年有余》

1971年至1982年,他参加各地庙会制作大型竹布扎彩狮、鱼灯等。木雕、中国画、雕塑等作品多次参加展览获奖并被收藏。他的雕塑作品《郑板桥》,在“2015首届广东省泥人节”上获得铜奖。2016年,作品《三英战吕布》参加 “中国工艺美术百花奖”获得金奖。2017年,作品《年年有余》在珠三角工艺美术精品评比的“工美金匠奖”上得银奖。2019年,作品《郭子仪拜寿》参加“深圳·金凤凰”工艺品创新设计大赛荣获金奖。2021年作品《长坂坡》在“广东工艺美术精品奖”上荣获银奖,等等。他创作的现代题材作品有《草原套马》《练兵》,被汕头二轻展厅所收藏。

他参加展出的作品中,有雕塑、国画脸谱、大型木雕等等,可谓是种类繁多。

他以“艺术家精神”鞭策自己,60年如一日为工艺艺术倾注一生心血、创作出大量艺术品的事迹,经常被报刊媒体如“羊城晚报”“南方都市报”“惠州日报”、惠州电视台等采访报道,人们从中可以看到他的拼搏,看到他的成就,也看到他的风采!