○戴镜兵

从远处眺望,位于市城区东涌镇的东涌民俗文化馆宛如一幅水墨画卷中的古雅宅院,青灰砖墙经雨水冲刷更显沉静,黛色瓦片间积水泛起浅浅波纹,微风过处,水波荡漾。飞檐上的雨幕如丝般垂挂,时有雨珠沿着瓦当滑落,在青石板上溅起细小水花。

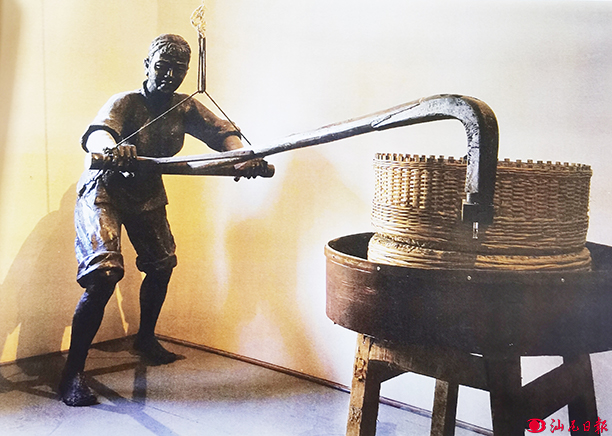

东涌民俗文化馆雕塑。

我撑着雨伞,推开厚重的木门,雨水浸润过的木门带着沉实感。几盆文殊兰开得正好,雪白的花瓣托着嫩黄的花芯,叶片上滚动的雨珠在微光里闪着亮,与灰白的墙檐相映,给这座肃穆的建筑添了几分清润的灵气。

我的目光搜寻到全国政协前副主席叶选平题写的对联,笔迹苍劲有力,镌刻在两侧廊柱上,与廊柱旁的两株榕树相映成辉。迈入馆内,随意走入右侧展室,这里陈列着名家的书画作品,琳琅满目。国学大师饶宗颐的题字充满古韵,笔锋间似有烟雨流转;启功、沈鹏等大书法家的字迹或飘逸如流云,或刚劲如古松;许固令、黄希舜、郑孙堤等画家的作品则用色彩和笔触描绘出独特的艺术世界,有的画中是雨打芭蕉的清幽,有的是烟水茫茫的渔港……我驻足欣赏,沉浸在这浓厚的艺术氛围中。

作为一座民俗文化馆,其主题和灵魂在于民俗。我迈入左侧展室,引起我注意的是曾海生精心创作的43件民俗雕塑作品。《喂奶》中的母亲形象生动,鬓角挂着湿润的碎发,裤腿尚未放下便急忙为幼儿哺乳,雨滴恰恰滴在她的唇角,那份细微的表情与动作,让我深切感受到了母爱的宏大与纯粹,也令现场众多游子湿润了眼眶。《睇“矇鸽仔”》则唤起了我儿时的记忆,雕塑旁边的窗台上放置着几盆铜钱草,圆润的叶片上承载着雨滴,宛如捧着一汪汪小型的天空,伙伴们欢声笑语的场景历历在目,洋溢着浓郁的生活气息。雕塑中表现古老棋类智力游戏“放三”的场景,两位对弈者全神贯注的神态,旁边矮凳上的粗陶茶壶边缘还凝着水珠,仿佛刚刚从热灶上端下,散发着淡淡的蒸气,重现了茶余饭后、闲暇时光的宁静与自在。渔夫、盐工、农夫等辛劳的形象雕塑,体现在《闸箔》《推(挨)砻》《敲板捕鱼》诸作品中。

我细看一座座栩栩如生的雕塑,心头泛起对海陆丰昔日农业与渔业的生活场景及劳作画面的回忆。

展柜中还陈设着一些旧式渔具,竹编的鱼篓散发着雨水的清新气息,木制把手上的光泽见证了岁月的变迁。我们的先人就是利用这些简陋的设备,以勤劳不懈的精神,为自己的幸福生活去奋斗。

“民俗文化”是相对于“精英和典籍文化”而言的,是人民群众用心灵和双手创造的文化,是人民群众自发创造、满足自己的一种生活文化。它也许有粗鄙、原始的成份,但却是最接地气的文化。我流连在一个个展厅中,去触碰刚刚流逝的先人们原生态的生活。时逢盛世,百姓的生活已发生了翻天覆地的变化,两相对比,让我的心里溢满感动。

我仿佛触摸到了文化馆建造者黄瑶先生的初心,他祖籍东涌,后旅港创业成功,对家乡、对家乡的民俗有着深厚的感情。历史不容忘却,民俗总让人泪水涟涟。这座馆串连了过往与未来,让人心生敬意。

这次东涌民俗文化馆之旅,无疑是一次收获满满的文化盛宴,我期待着下一次与它重逢,再次探寻那些被岁月珍藏的故事。

粤公网安备 44150202000069号

粤公网安备 44150202000069号