○陈绵钦

近日小区里偶然看到几个小朋友竟然在玩香烟盒的盖子,只见他们把烟盒盖折成长方形卡片,在地上拍打……这一幕,瞬间让我“穿越”回上世纪八十年代的时空,彼时,香烟包装壳也曾是我们那代小学生的“玩具”之一。

我们的方言管香烟叫“烟仔”,而它的包装,我们叫“烟仔壳”。上世纪八十年代,人们的生活开始有所改善。尽管笔者所在的农村里多数人还在抽“熟烟”(散装烟丝,吸烟者一般用会用烟纸卷成喇叭状),但有包装的卷烟也慢慢开始多起来了。小孩当然不知道香烟为何物,一般大人也不让小孩碰它,可就当时而言,那五颜六色、形形色色的“烟仔壳”的确很精美、很吸引人。不知何时开始,收集“烟仔壳”、玩“烟仔壳”游戏便成了孩子们的乐趣之一。

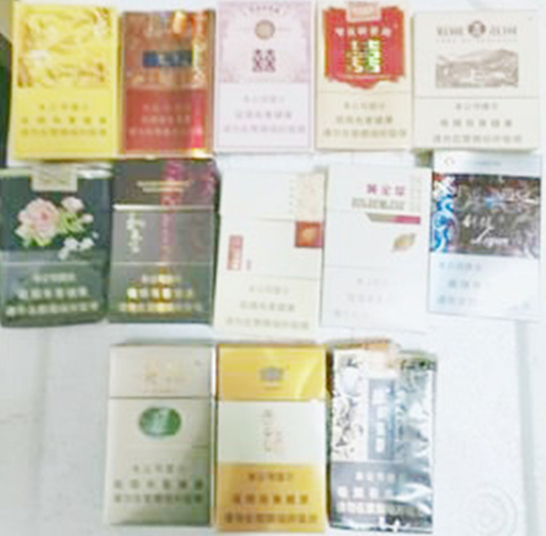

(网络图片)

双喜、银球、飞鹰、飞马、芒果、丰收、红梅、凤凰、人参、大前门、良友、三星、骆驼、万宝路……现在回想起来,当年的香烟品类也挺多的,不但有国产烟,还有外国烟。我记得,当时最喜欢的当属“飞马”,觉得烟壳上那只马腾飞的姿态很美,我经常照上面的形状学画画,家里一面白色的墙硬是被我用蜡笔涂得“惨不忍睹”,幸好当时父母对我这方面还算宽容,并没有太多的责备。那时候我们的小学设有图画课和写字(书法)课,而我交的图画作业也是“飞马”最多,估计当时老师也被我整出“审马疲劳”了,无论我画得怎样,都不给高分。

收集“烟仔壳”,起初都是从“身边人”下手,每天都关注着父亲那包烟什么时候抽完,以便“先下手为强”,抢在弟弟的前面拿到“烟仔壳”,我猜弟弟应该也有相同的想法,因此我们各有“先手”,当然我们并不至因为争一个“烟仔壳”而吵架。收集身边人的“烟仔壳”毕竟数量有限,且品种单一,满足不了我们的“需求”。于是,我们开始加入捡“烟仔壳”的“大军”,那时候农村的孩子都比较“野”,偶尔翻一翻垃圾堆也不觉得脏,村里捡完了,就往街里捡(我们村位于镇区的郊区,镇内我们统称为“街”)。镇里的玄武山旅游区旁边有一家“龙泉宾馆”,是当时镇里最高档的酒店,也许因为迎来送往各地的客商多,在这里附近总能捡到品类更多的“烟仔壳”,因此那个地方也成了我们几个小伙伴常去的地方。

当然,我们热衷收集“烟仔壳”的目的,并非像那些收藏爱好者那样的“雅玩”,大多是为了跟大伙玩在一起。不得不说,“烟仔壳”有时还成了孩子们的“社交货币”,小伙伴们之间会分享、会交换手中的“烟仔壳”,我们甚至给“烟仔壳”定了价,那时在我们那里有过滤嘴的香烟还是较少,因此过滤嘴香烟“烟仔壳”的“价值”自然更高一点,比如1个过滤嘴“烟仔壳”可以换10个非过滤嘴“烟仔壳”,而1分钱则可以换10个“烟仔壳”……

除了自愿“等价”交换,我们更多的是通过玩游戏来赢对方的“烟仔壳”。记得我常玩的游戏之一是“投堀”(方言的叫法,有时很难找到准确的文字表达,这两字是笔者根据方言谐音,选择了较为接近意思的文字造出来的),这种游戏的原理有点像打高尔夫球,即在地面上拳头大小的洞,把“烟仔壳”折叠成三角形,站在划定距离的位置往小洞投掷,直接投入洞内的最佳,可以赢所有没有进洞的,如果没有进洞的则根据“烟仔壳”与洞距离的远近来判定胜负;如果有同时都进洞,则进洞者重新投掷来定输赢。该游戏可以两个人一对一“PK”,也可以多人一起玩。当年玩的游戏好多,就不一一列举了。

其实,除了玩,“烟仔壳”还有一些“实用价值”,那时候很多人家的家庭经济都不怎么好,大家都养成节俭的习惯,那些常见而又收集比较多的“烟仔壳”,我们也会拿一部分展开后装订成小簿子,用作笔记、草稿纸等。

时光在流淌,万物在更新,一代人有一代人的乐趣,属于我们那一代人的童年乐趣和游戏,已经逐渐消失在我们的生活中。在社会多元发展的今天,看到孩子在玩香烟盒盖,是令人意想不到的。后来我通过网上查询发现,香烟盒盖在孩子中有了新名字,它叫“烟卡”,一种“烟卡”游戏已在小学生群体中流行,而这种游戏是否影响孩子成长也已引发争议,甚至于多地教育部门还发布相关提示“禁玩”了。实际上,面对不断“焕新”的风潮,大人们考虑是应该如何引导,而不是一味的禁止,在保护孩子天性的前提下,正面引导,给孩子的童年留下更多彩的回忆,未必是坏事,就像我们那一代人玩“烟仔壳”一样,并不见得都被“毒害”了。

粤公网安备 44150202000069号

粤公网安备 44150202000069号